今年以来,如果我们打开日本首相官邸的Instagram账号,映入眼帘的是一派粉嫩又blingbling的仙女画风,让人忍不住怀疑账号的运营者恐怕是一群女高中生吧。

为了唤起年轻女性对政治的关心,改善日本年轻人投票率低的现状,首相官邸的Instagram账号也低下了头颅,首相安倍晋三的照片上,出现了大面积的粉红色、亮闪闪的字体以及五颜六色的可爱风贴纸和标签,而在过去首相官邸po出的都是让年轻用户毫无点击欲的未经修饰图片……

Ins用户对这样的转变也是喜闻乐见的,还创建了“安倍今天也萌萌哒”“安倍劳模”“安倍别出轨”等标签,账号互动率也获得了提升。

如果不想被年轻人嫌弃过时而乏味,就需要敏锐地察觉年轻人美学生态系统的微妙变动,了解他们的审美倾向和潮流。近年来,带着摆拍和精修痕迹的唯美INS风获得年轻人追捧,火烈鸟龟背竹牛油果元素成为“网红”风格的代表词,不过年轻人的审美疲劳总是来得特别快,潮流总是转瞬即逝,这届年轻人又流行起了不加滤镜的“原图”风,“Be Real 才是真的酷”。

在社交网络中,那种像素低到模糊且发绿的图片及表情包也在得到年轻人的追捧,因为“被转发的次数越多,像素就会越低”,这本身就说明了表情包的受欢迎程度。比如最近流行的Mur猫表情包,糊到裂开:

这类表情包也被称为Deep Fried Memes(油炸表情包),指表情包被处理得模糊不清甚至发黄发绿,就好像被油炸过那样。那些被降低了分辨率、增加了噪点和提高了对比度的图片和表情包,就像被添加了一层特别的滤镜那样,也因其特别的质感得到流行。

3. 内容创作的平权化

近年来,不少后缀为“bot”的账号开始流行起来。“bot”是“robot”的缩写,指那些机械地发布用户投稿内容的账号,账号主体虽然是由人在运营,但内容的筛选和发布都如同一个机器人那样去人格化、去主观化。

“bot”的类型多种多样,比如“偷听bot”的内容都是来自网友们投稿的日常生活中听到的谈话,“菜里的姜bot”专门收集和发布食物里伪装成各种菜的姜……

对于投稿者来说,这些bot就像可以把悄悄话说给大家听的“树洞”,因为匿名发表而不需要有包袱和伪装;对于账号的运营者来说,它是汇聚了广大UGC内容和故事的庞大素材库;对于账号的粉丝而言,也能从各个bot里看到自己感兴趣且真实甚至略带粗糙的内容;这些bot账号冷冰冰的距离感和真实感,反而让年轻人觉得亲切又有趣。

“bot”账号的流行,从某种程度上可以视作内容创作正在走向平权化的一种体现,如今,年轻人已经不再只被那些精心雕琢的内容所吸引了,那些更加真实、接地气的内容反而更容易让他们产生共鸣。许多敏锐的品牌已经洞察到这一趋势,直接拿用户生产的内容做起了广告。

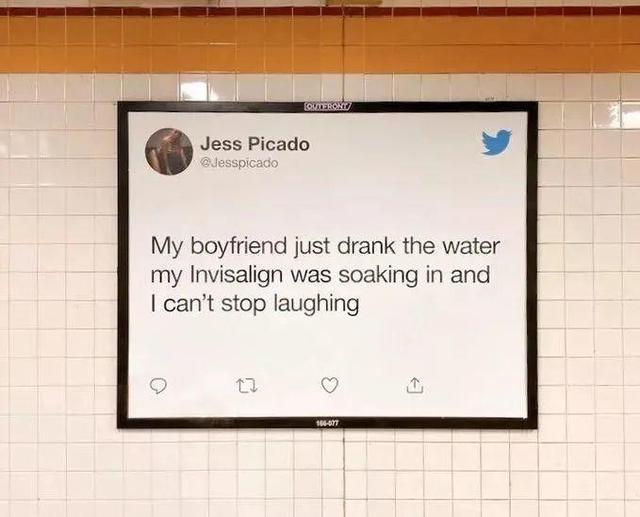

Twitter在情人节营销时,就将用户对感情生活、对伴侣的吐槽从网络搬到了线下的广告牌上:

我男朋友刚喝了我泡“隐适美”的水

我现在笑得停不下来

问:我为什么单身?

答:拒绝一切约会

回消息要三到五个工作日

情感不外露

不会侧方位停车

我男朋友说

他的出轨对象是我的不同人格

我妻子说:“你还能更烦人一点吗?”

然后,我找到明天的目标了

段子一样的用户吐槽,能让大部分人从中找到自己的影子,真实有趣,也能唤起用户对品牌的好感。

音乐服务平台Spotify也经常将用户送上广告牌,2018年就曾通过平台用户听歌的数据挖掘出趣味:

人们如何通过歌单逃离疯狂的 2018 年:

创建了367个安抚自己的平静冥想(Calm meditation)歌单,还有一个打错了的蛤蜊冥想(Clam meditation)歌单。